お知らせ

4.172025

令和7年度労務関連法改正まとめ

はじめに

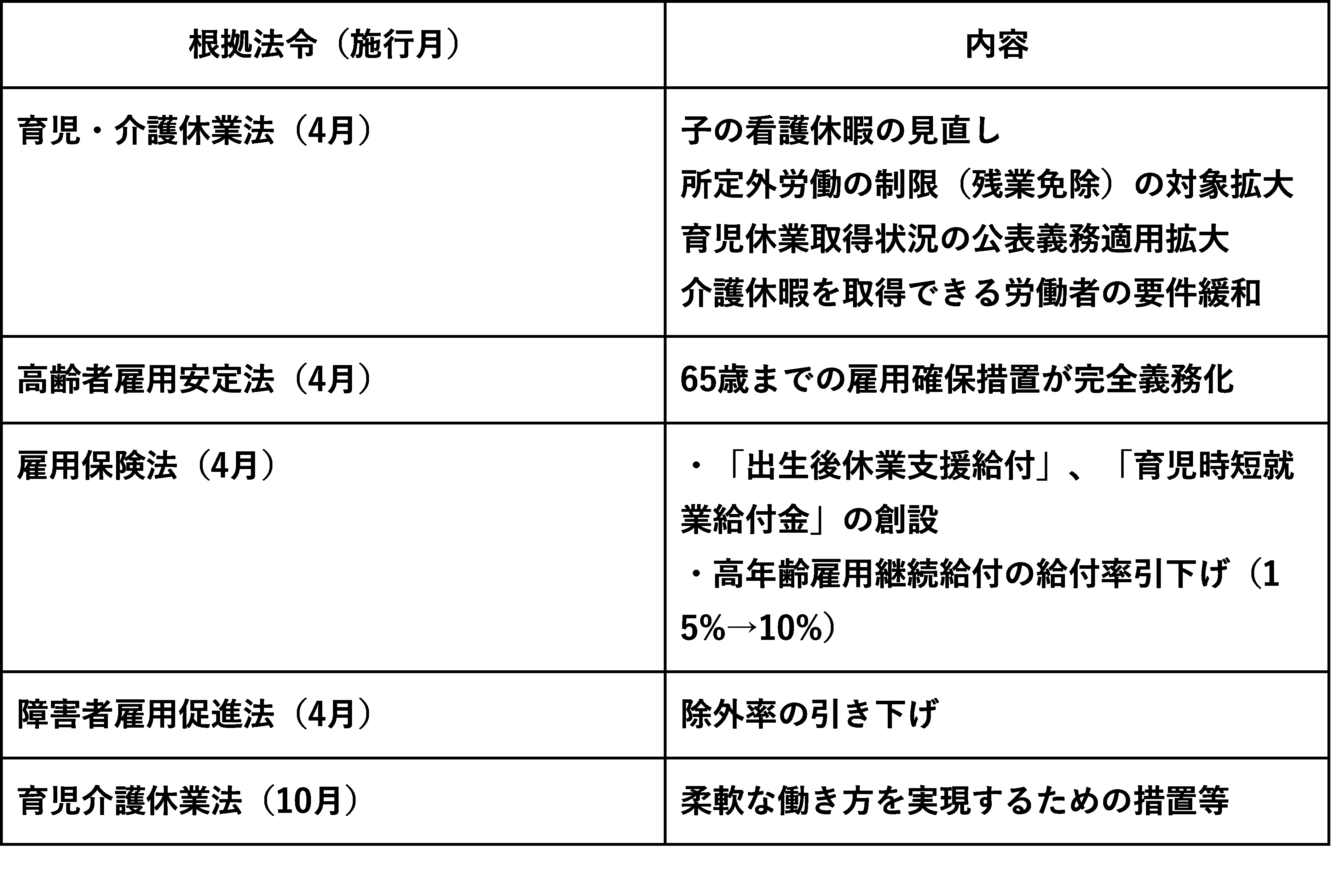

本稿では、2025(令和7)年4月以降に施行もしくは施行予定の、労務管理に関連する主な法改正について、まとめております。

各改正への対応を進めるうえでの具体的な実務対応や社内制度の見直しについてお困りの点がございましたら、当法人までお気軽にご相談ください。

育児・介護休業法(4月)

仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが改正されます。

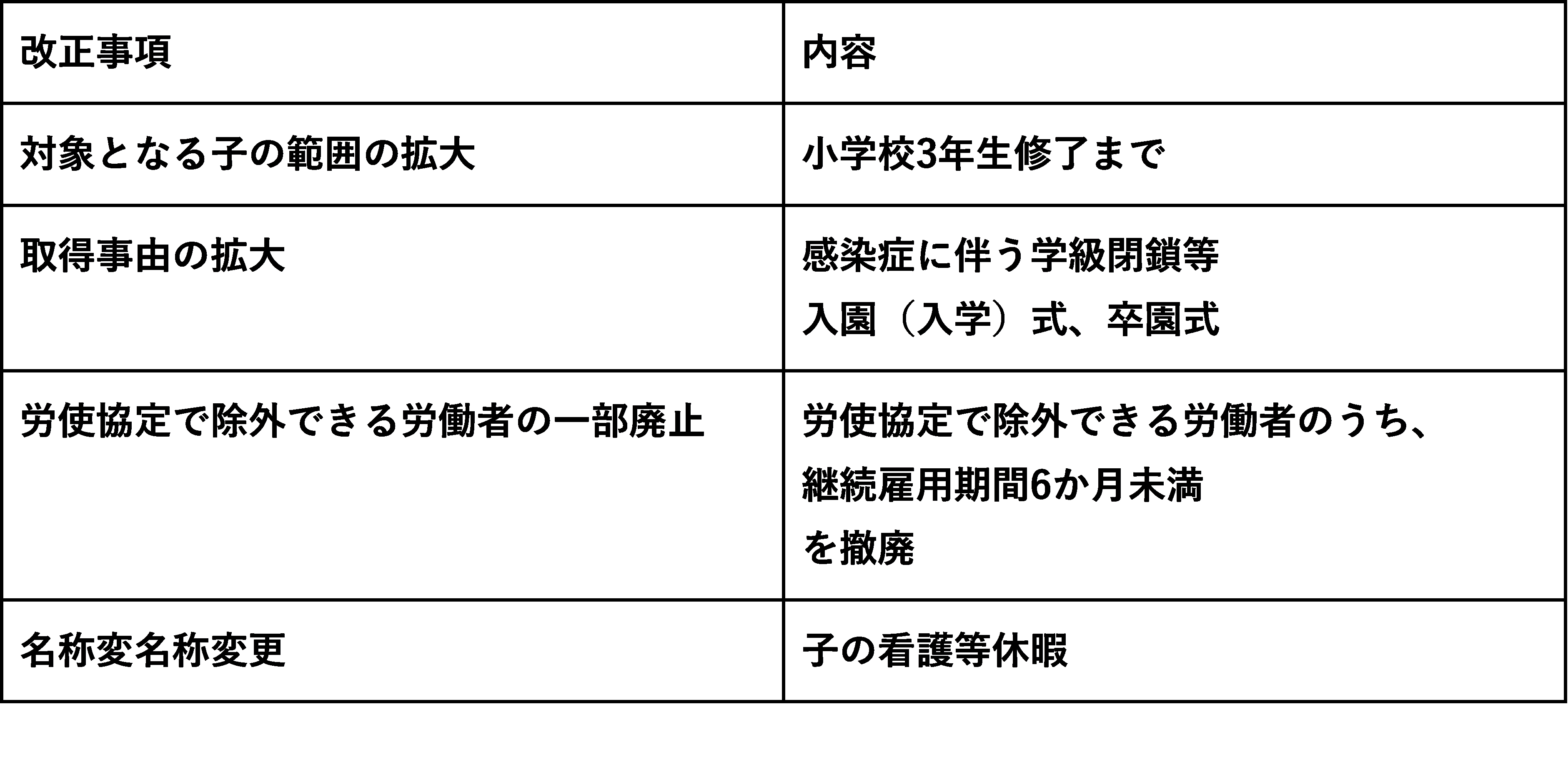

〇子の看護休暇の見直し

〇所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

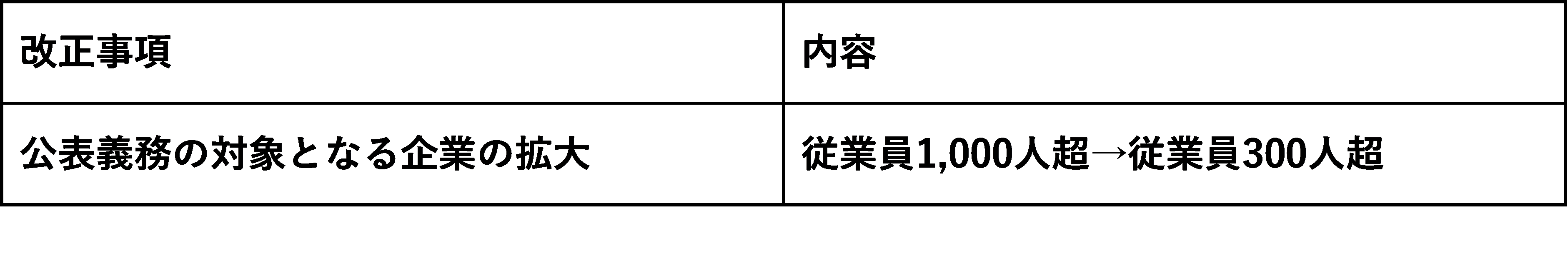

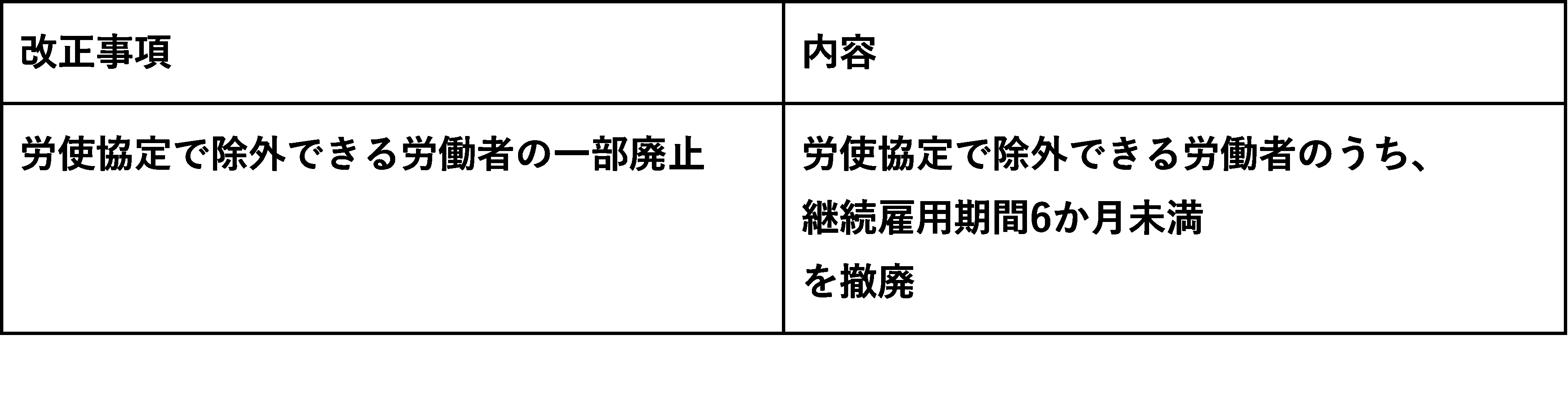

〇育児休業取得状況の公表義務適用拡大

〇介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

65歳までの雇用確保措置が完全義務化

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025年3月31日をもって終了しました。 そのため、2025年4月1日から高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

・定年制の廃止

・65歳までの定年の引き上げ

・希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入

雇用保険法(4月)

〇「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設

・出生後休業支援給付金の概要

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

・育児時短就業給付金の概要

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

〇高年齢雇用継続給付金の支給率の縮小

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65未満の雇用保険被保険者が、被保険者として通算5年以上勤務し60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満なった場合に最大15%の給付が受けられるというものです。

この支給率について、2025年度より賃金の最大15%から最大10%へと縮小されます。

この改正は2025年4月1日時点から60歳になる労働者が対象となります。

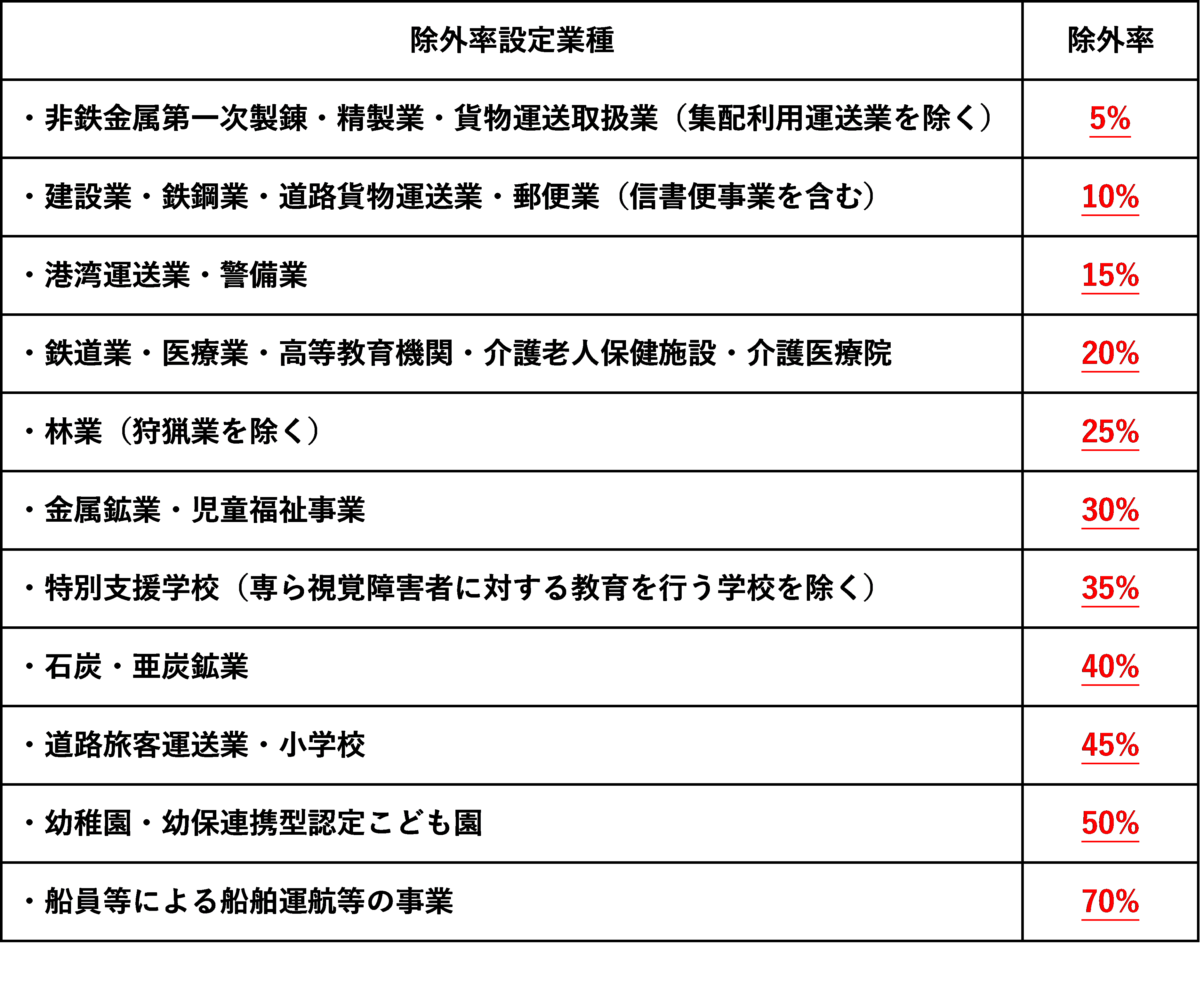

障害者雇用促進法(4月)

障害者雇用促進法により、従業員が40.0人以上いる企業は、障害のある方を少なくとも1人雇用する義務があります。

2025年4月以降は、従業員に占める割合が2.5%以上となるよう求められています。

ただし、仕事の内容によっては、障害のある方にとって働くのが難しい職場もあります。

たとえば、危険を伴う作業や、夜間の勤務が多い仕事などです。

こうした職場に対しては、「除外率制度」という仕組みがあり、法律で定められた雇用義務を実情に合わせて調整できるようになっています。

これは、企業の事情と障害のある方の安全や働きやすさの両方を大切にするための制度です。

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、2025年4月1日から以下のように変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

育児・介護休業法(10月)

事業主は、2025年10月以降、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。

・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

選択して講ずべき措置

①始業時刻等の変更

②テレワーク等(10日以上/月)

③保育施設の設置運営等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤短時間勤務制度

最近のお知らせ

-

2025/4/17

-

2025/3/28

-

2025/2/18

-

2025/1/31

-

2025/1/7

-

2024/12/25